| |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

Entracte

: |

|

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| Page

: |

|

Séance

: |

|

|

|

|

Entracte

: |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

On

ne peut pas parler de cinéma sans évoquer les

compagnies pionnières qui furent à l’origine

de la création du cinéma et de sa diffusion. Aujourd’hui,

nous allons jeter un œil sur la Warner Bros.

Cette compagnie – à l’origine, la Warner

Brothers – fut fondée en 1923 par les frères

Harry, Sam, Albert et Jack L. Warner, quatre émigrants

polonais dont le père s’était établi

aux États-Unis en 1890. Les quatre frères commencèrent

en organisant la projection de courts-métrages souvent

accompagnée de numéros musicaux. Harry, le plus

réaliste, fonda le premier groupement d’exploitants

des États Unis : la Duquesne Amusement Supply Company.

Jack, qui écrivait des scénarios, trouva un réalisateur

en Sam qui se lança dans la réalisation de westerns

en deux bobines et créa en 1912, une société

de distribution à Los Angeles. Jack fit de même

à San Francisco, la machine était lancée.

Ils installèrent un service de production à Los

Angeles alors qu'Harry et Albert assuraient depuis New York

le financement et la distribution des films.

En 1917, les frères Warner louent un studio dans le Bronx

et tournent le premier long métrage américain

de propagande, une histoire inspirée des souvenirs de

l’ambassadeur James W. Gerard : « My four

years in Germany ». Nous sommes en 1918 ! C’est

un triomphe doublé de l’opportunité de construire

leur propre studio sur Sunset Boulevard. C’est alors le

début des films de gangsters et des drames sociaux. William

Nigh réalise, en 1921, « Parted Curtains ».

Pour alimenter la production de cinq longs métrages chaque

année, un banquier du nom de Motley Flint entrera dans

la danse et 1923 sera l’année de la fondation officielle.

La compagnie se dotera de nouveaux équipements pour tourner

dans des conditions plus confortables. La même année,

ils engagent Ernst Lubitsch qui tourne pour eux ses premières

comédies américaines : « Comédiennes »

en 1924, « L’éventail de Lady Windermere »

en 1925 et « Les surprises de la TSF »

en 1926. En avril 1925, ils prennent possession des studios

Vitagraph et en novembre de la même année, ils

engagent Michael Curtiz qui devient, grâce à eux,

le réalisateur le plus créatif du studio en 1927.

Ils prennent ensuite le contrôle d’une série

de courts métrages sonorisés grâce au procédé

Vitaphone. La même année sortira le premier long

métrage sonore de l’histoire du cinéma :

« Le chanteur de Jazz » de Alan Crosland.

Un succès garanti et le début de l’aventure

du parlant.

1927 est aussi l’année du décès de

Sam, à quarante ans, mais rien ne peut plus les arrêter.

Septembre 1927, ils prennent le contrôle de la First National.

Ce sera pour eux l’accès à des centaines

de salles et ils deviendront les Majors d’Hollywood. On

peut qualifier alors la Warner de société populaire

et réformiste. Elle ne se contente pas de décrire

la crise des années 30, elle veut l’humaniser par

l’humour et l’émotion, et aussi avec un brin

d’indignation qu’on peut trouver simpliste. Elle

parle des drames de la dépression dans « Wild

Boys of the road » de William A. Wellman, en 1933,

ou des abus du système carcéral dans « Je

suis un évadé » de Mervyn Leroy, en

1932. Parmi les critiques de l’époque, certains

n’hésiteront pas à dire que la Warner fonctionne

comme une usine, voir une galère ! C’est peut-être

vrai. Rendement, vitesse, économie sont ses trois impératifs

mais en sont-ils complètement responsables ? Le climat

de l’époque était détestable. La

montée du fascisme, les vertus de la démocratie,

avec celles de l’humanisme pour toile de fond, tout se

mélangeait un peu. Ces années difficiles virent

pourtant le regain du cinéma féministe avec des

actrices comme Bette Davis – à considérer

comme une rescapée de la bataille juridique avec la Warner

– qui triomphera en 1938 dans « L’insoumise »

(Jezebel) de William Wyler. Dans un registre plus populaire,

s’affirmeront des actrices comme Barbara Stanwyck dans

« Révolte à Dublin » en

1936, de John Ford, ou Ida Lupino en 1937, avec « Artistes

et modèles » de Raoul Walsh.

Mais si la guerre fait peser sur la famille des menaces immédiates,

les trois frères ne resteront pas neutres puisqu’ils

permettront à Anatole Litvak de réaliser le premier

film antinazi : « Confession d’un espion

nazi » qui sortira en 1939. Dans le même registre,

en 1942 Michael Curtiz réalisera « Casablanca »

puis « Passage to Marseille » en 1944.

A noter, deux chefs d’œuvre produits dans cette conjoncture,

des films policiers : « Le Faucon maltais »

de John Huston, en 1941, et « Le Grand sommeil »

de Howard Hawks, en 1946.

Le climat de l’après-guerre ne vaudra guère

mieux. Ce sera le début du maccarthysme et la croisade

anticommunistes – la hantise des Américains. Puis

viendront les lois anti-trusts obligeant les Majors d’Hollywood

à scinder leurs services de production et d’exploitation

et entraînant une époque de précarité

pendant laquelle, paradoxalement, naîtront de superbes

films. Pendant cette période, Walsh réalisera

« La Vallée de la peur » en 1947,

et « L’Enfer est à lui »

en 1949, Michael Curtiz « Boulevard des Passions »

en 1949 et « La femme aux chimères »

en 1950 et en 1949, King Vidor « Le rebelle ».

Ensuite la Warner des années 50 s’orientera vers

des films familiaux et musicaux, avec Doris Day, et des films

d’aventure comme : « La flèche

et le flambeau » de Jacques Tourneur en 1951. Le

temps des vétérans viendra avec John Ford et « La

prisonnière du désert » en 1956, Raoul

Walsh et « L’esclave libre » en

1957, Howard Hawks et « Rio Bravo » en

1959. Ce sera grâce à la Warner que l’on

parlera de Burt Lancaster, John Wayne et avec le célèbre

« Une étoile est née » de

Cukor, en 1954, de Judy Garland. Viendront ensuite des films

dont la marque, différente, annoncera un autre cinéma :

« À l’Est d’Eden »

d’Elia Kazan, en 1955, puis « Le Gaucher »

d’Arthur Penn, en 1958.

En 1967, Jack est le dernier à détenir des parts

de la Warner. Il les vend à la compagnie canadienne Seven

Arts. Et comme tout le monde dévore tout le monde, en

1969, la Warner passe sous le contrôle d’une société

de parking et de services funéraires, la Kinney National

Service ! En 1988, Warner fusionnera avec le groupe de communication

Time Inc.

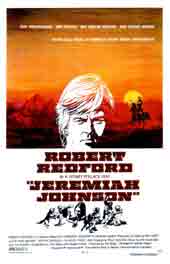

Alors, ce soir, je vous quitte car il n’est plus question

de cinéma mais d’affairistes. Mais pour ne pas

rester sur ce triste constat, je mentionnerai l’esthétique

« Barry Lyndon » de Stanley Kubrick, de

1975. Si l’histoire est sordide, la magie des lumières

et des couleurs et la sublime bande sonore opèrent l’alchimie,

et également, mais dans le registre de l’hymne

à la nature, « Jeremiah Johnson »

de Sydney Pollack, de 1971. Deux chefs d’œuvres !

Il n’y a pas que les écus d’or dans la vie...

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Je

vais faire une seconde incursion dans le film policier car certains

thèmes méritent un détour comme ce film

de 1942 « Les Yeux dans les Ténèbres »

de Fred Zinnemann avec Ann Harding, Edward Arnold, Donna Reed :

une femme a recours à un ami détective –

aveugle – pour dissuader sa belle fille de fréquenter

son ex-amant. Cadavre et chantage seront le lot du détective

aveugle et de son chien qui mettront en échec une bande

d’espions. La prouesse vient du fait que le réalisateur

a situé l’action au niveau de l’aveugle.

Ce film aura d’ailleurs une suite en 1945, « The

hidden eye » mais sera réalisé par

Richard Whorf.

De la même époque, un bon polar français

« Le Voyageur de la Toussaint » de Louis

Daquin, de 1943, d’après le roman de Georges Simenon,

avec Jean Desailly, Gabrielle Dorziat, Jules Berry, Simone Valère

et Louis Seigner. L’action se passe dans une ville de

province. Un jeune homme timide vient recueillir la succession

de son défunt oncle, empoisonné à l’arsenic.

Il doute de la culpabilité de sa tante immédiatement

soupçonnée et finit par démasquer les coupables.

Jean-Louis Trintignant, Danièle Delorme, Charles Gérard,

Yves Robert, Judith Magre composent l’affiche du film

de Claude Lelouch « Le Voyou » en 1970.

À noter également la présence de Charles

Denner, acteur au phrasé si particulier que l’on

retrouve souvent dans la distribution de ce metteur en scène.

C’est le thème de la trahison et de la vengeance

après l’évasion d’un gangster qui

se remémore l’organisation d’un kidnapping.

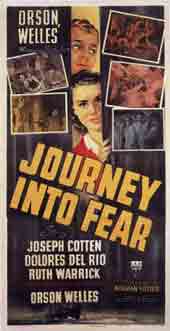

Entre espionnage et polar exotique, « Voyage au pays

de la peur » de 1942, de Norman Foster, nous emmène

en Turquie, avec un ingénieur de la navy qui fuit son

hôtel sans même avertir sa femme. Il pense semer

les espions qui le poursuivent mais il ne soupçonne pas

qu’ils n’ont pas perdu sa trace. D’après

le roman d’Eric Ambler, avec Joseph Cotten, Dolorès

del Rio et Orson Welles qui marque toujours un film de son charisme.

Il supervisa d’ailleurs la réalisation.

Maintenant, un excellent film de 1946 « The Verdict »

de Don Siegel, d’après le roman d’Israël

Zangvill, avec Peter Lorre et Joan Lorring. À Londres,

à la fin du siècle dernier, un inspecteur de police

qui se voit contraint de démissionner parce qu’il

a fait pendre un innocent tente de commettre le crime parfait.

Déjà l’ombre du chômage dans « Les

voleurs de la nuit » de Samuel Fuller, en 1983, d’après

un roman « Le chant des enfants morts »

d’Olivier Beer. Avec Véronique Jannot, Victor Lanoux,

Micheline Presle et Claude Chabrol en comédien. Une jeune

femme et son violoncelliste de mari, tous deux au chômage,

décident de s’en prendre aux employés de

l’ANPE qu’ils jugent responsables de leur misère

sociale.

Dans les films divertissants sans surprise « Vivre

et laisser mourir » de 1973, de Guy Amilton, d’après

le roman de Ian Fleming, avec Roger Moore et Jane Seymour, est

un bon 007. En 24 heures, trois agents des services secrets

britanniques sont tués. Bond, James Bond ! intervient

en plein culte vaudou. Roger Moore succède à Sean

Connery. Ce ne sera plus jamais la même chose !

« La ville des silences » de Jean Marboeuf,

de 1979, m’avait beaucoup plu. Avec Michel Galabru, Michel

Duchaussoy et Jean- Pierre Cassel, le détective, qui

devra lever la chape de plomb qui pèse sur la petite

ville. La vie de toute la population dépend de l’usine.

Il comprendra à ses dépens qu’il ne faut

pas enquêter sur la mort d’un patron.

Un thème qui revient dans les policiers : la disparition

d’époux successifs qui fabrique les veuves à

répétition. C’est le cas dans « La

veuve noire » de Bob Rafelson, de 1986, avec Debra

Winger, Theresa Russell et Samy Frey. Alexandra Barnes, qui

travaille pour la justice fédérale, est intriguée

par la similitude qu’elle constate entre des morts suspectes.

Elle découvre que les veuves n’en sont qu’une,

mais pour elle, le véritable danger viendra de la fascination

que la veuve exerce sur elle.

Le polar bien construit « La valse des truands »

de Paul Bogart, de 1969, d’après un roman de Raymond

Chandler, avec James Garner, Rita Moreno et Sharon Farell, met

une fois de plus en scène le fameux détective

Marlowe qui, cette fois, est chargé de retrouver un homme

qui a disparu. Les meurtres s’accumuleront jusqu’à

la résolution de l’énigme.

Dans le registre du policier musclé, « Urgence »

de 1985, de Gilles Behat, avec Richard Berry, Fanny Bastien,

Jean-François Balmer et Bernard-Pierre Donnadieu en parfait

salaud, met mal à l’aise. Une intrigue dans le

milieu nazi. Une jeune femme menacée se confie à

un journaliste qui va démêler l’affaire.

Toujours dans la lignée des films à thème

« L’union sacrée » d’Alexandre

Arcady, de 1989, avec Richard Berry, Patrick Bruel, Bruno Crémer,

Claude Brasseur, Saïd Amadis, Corinne Dacla, Marthe Villalonga

et Amidou met en scène la confrontation épique

entre deux policiers – l’un juif, l’autre

arabe – chargés de travailler ensemble. La

lutte contre le terrorisme et les fanatiques finira par les

rapprocher.

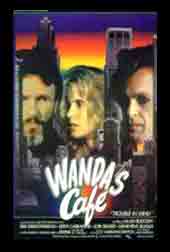

Je terminerai par deux films, bien que différents, qui

ont un relief certain : « Wanda’s cafe »

de 1985, d’Alan Rudolph, avec Kriss Kristofferson, Keith

Carradine, Lori Singer et Geneviève Bujold. Wanda’s

café est un lieu trouble qui réunit tous les losers

de la ville. Lorsqu’un truand sort de prison et a du mal

à retrouver un travail et un amour, la société

ne lui fait pas de cadeau. La mort sera au bout de la route.

Mais le plus beau policier de ce soir évolue dans un

climat pseudo-folklorique, c’est « Witness »

de 1984, de Peter Weir qui affectionne les ambiances chargées

de détails. Avec Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef

Sommer et Lukas, le jeune garçon. Le film repose totalement

sur cet enfant, témoin d’un règlement de

comptes, et placé sous la protection d’un policier.

Les truands finiront par retrouver sa trace dans une communauté

amish, rurale et agraire, qui refuse le progrès technique

et l’évolution des mœurs. Les scènes,

bien décrites, sont sans parti pris. C’est un film

policier rare et esthétique et même si la vision

des Amish est utopique avec sa dose de duplicité et d’hypocrisie,

ce petit bijou reste un fait marquant dans l’histoire

du cinéma américain. Et malgré l’émotion

suscitée par la séparation, prévisible,

de nos deux protagonistes… je vous souhaite une bonne

nuit !

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Gregory

Peck 1916-2003 |

|

|

|

| |

|

|

Dès

qu’il apparaît sur les écrans, on ne peut

que penser : « Quelle classe ! »

Il est grand, beau, élégant, il a reçu

à la naissance le triptyque de la réussite pour

faire une carrière au cinéma.

Gregory Peck est né le 5 avril 1916 en Californie.

Ses parents divorcent lorsqu’il a six ans, il est élevé

par sa grand-mère et entre à dix ans à

l’Académie militaire de St-John à Los

Angeles. Alors qu’il entame des études de médecine,

il comprend que son véritable intérêt

va à l’écriture et à l’art

dramatique. Il termine néanmoins puis part à

New York et débute à Broadway en 1942. Dès

le début de sa carrière, il est remarqué

au théâtre mais très rapidement, Hollywood

le sollicite.

Dans le cinéma américain, il incarne la réflexion

intérieure et même si sa vie oscille parfois

vers le tragique – son fils Jonathan se suicide

à l’âge de trente ans –, il

n’en reste pas moins son sourire si particulier, sa

discrétion et son charisme. À la ville, c’était

un gentleman : lors du tournage de « Vacances

romaines », apprenant que le cachet d’Audrey

Hepburn est ridicule, il demande qu’il soit augmenté

et à la mort d’Eva Garner, il engage sa femme

de ménage et adopte son chien ! Ses apparitions à

Cannes sont toujours d’une grande sobriété.

Il est l’homme des engagements, œuvres de solidarité

et nombreuses autres causes, notamment contre la guerre du

Vietnam cependant, il a toujours démenti la rumeur

d’une éventuelle candidature à l’élection

de gouverneur de Californie.

Il a tous les talents. Il incarne des personnages inquiétants

pour Hitchcock, comiques pour Minnelli, même s’il

y est utilisé à contre-emploi, des aventuriers

tenus par la mauvaise conscience mais désireux de s’améliorer…

C’est un acteur authentique, scrupuleux et lucide qui

aime être, dans ses rôles, au plus près

de ses convictions comme dans « Du silence et des

ombres » où il incarne l’avocat d’un

homme noir.

En 1958, il tente la production avec « Les grands

espaces » et plus tard « Le plus beau

jour de notre vie » de Gordon Davidson, un film

courageux qui évoque les luttes contre la guerre du

Vietnam. En 1978, il rédigera son autobiographie « An

Actor’s life ». Sa filmographie est impressionnante

mais, pour moi, seuls quelques chefs d’œuvres résistent

au temps. Pour citer les principaux : « Jours

de gloire » de Jacques Tourneur en 1944, « La

maison du docteur Edwardes » d’Alfred Hitchcock

en 1945, puis l’un de ses plus grands « Duel

au soleil » de King Vidor en 1946, ensuite « Le

Procès Paradine » toujours d’Hitchcock

en 1947, un film d’aventure d’après E.Hemingway

« Les neiges du Kilimandjaro » en 1952,

et une bluette « Vacances romaines »

de William Wyler en 1953 qui vaudra un oscar à Audrey

Hepburn. Puis en 1958, un superbe western « Bravados »

d'Henry King, « La gloire et la peur »

de Lewis Milestone en 1959, et bien sûr « Les

canons de Navarone » de Jack Lee Thompson en 1961

et « Les nerfs à vif » du même

metteur en scène. N’oublions pas la grande fresque

qu'est « La Conquête de l’Ouest »

de John Ford et Henry Hathaway, « Et vint le jour

de la vengeance » de Fred Zinnemann en 1964, et

« Arabesque » de Stanley Donen en 1966.

Deux petites merveilles suivront « L’homme

sauvage » un film d’un expressionnisme déroutant,

de Mulligan en 1969, et « L’or de Mackenna »

de Jack Lee Thompson. Les cinéphiles n’auront

pas oublié « Le Pays de la Violence »

de John Frankenheimer de 1970, puis « Quand siffle

la dernière balle » d'Henry Hathaway de

1971, et « Un colt pour une corde »

de Ted Kotcheff de 1975.

Sa personnalité et ses personnages sous tension feront

de lui un pionnier des grands espaces américains et

donneront un sens épique à ses personnages de

western, sans doute les plus beaux. En 1987, viendra « La

Force du silence » de Mike Newell et grâce

à lui, « Old Gringo » de Luis

Puenzo en 1989 sera supportable ! On peut juste regretter

les superproductions dogmatiques de la fin de sa carrière

qui ne cadrent plus avec le summum habituel des années

40 à 60.

Avec son rythme ralenti, sa stature, ses sourires à

peine contenus, il incarne ce qui s’est fait de mieux

dans le septième art. Il n’aura pas toujours

été épargné par la critique et

pourtant, il savait impliquer le spectateur dans ses films ;

il a été le grand exécuteur de l’indifférence

! Il me fait penser à ces rimes d’une chanson

de Claude Nougaro :

« Sur l'écran noir de mes nuits blanches,

Moi je me fais du cinéma

Sans pognon et sans caméra,

Bardot peut partir en vacances… »

Il voulait laisser l’image d’un bon acteur, d’un

bon conteur. Mission accomplie monsieur Gregory Peck !

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Le

western n’a jamais été un genre mineur.

Il en fut de très grands et presque tous les metteurs

en scène américains s’y sont risqués.

On l’a souvent limité au cadre des grands espaces

de l’Ouest américain et à l’époque

des pionniers cependant l’action de films comme « Les

Tuniques écarlates » de C.B. de Mille, de

1940, ou « Vera Cruz » de Robert Aldrich,

de 1954, se passe respectivement au Canada et au Mexique. Et

si la majorité des westerns se situent entre 1860 et

1890, certains sont antérieurs à la guerre d’indépendance

comme « Le grand passage » de King Vidor,

de 1939 et d’autres y sont au cœur même, comme

« Sur la piste des Mohawks » de John Ford,

de 1939. On finirait par y perdre son latin si l’on considère

que, du Texas au Mexique, certains évoluent sur le Rio

Grande même, ou de part et d’autres. « La

rivière Rouge » de Howard Hawks, de 1948 et

« Alamo » de John Wayne, de 1960, en sont

des exemples.

Pour la petite histoire, il faut se souvenir qu’en 1900,

l’Ouest commençait à Chicago et aujourd’hui

encore, de nombreux éléments de la tradition western,

notamment vestimentaires et alimentaires, sont vivants au Texas,

en Arizona et au Colorado.

Le western est aussi ancien que le cinéma américain.

Après tout « L’attaque du grand rapide »

de Edwin S.Porter date de 1903. La plus ancienne trace d’un

enregistrement sur ce thème date de 1894 lorsque Buffalo

Bill et Annie Oakley posèrent devant le kinescope d'Edison.

William K. Everson dira de ce film : « C’est

le premier western avec une forme reconnaissable ! »

Dès 1911, Henry Hathaway, avant d’être metteur

en scène, fera des débuts d’acteur dans

des films d’une ou deux bobines. John Ford, le maître

incontesté du genre, jouera pour son frère Francis

en 1917 et Griffith interprétera un rôle dans un

court métrage « The Devil » en

1908. Le premier film dirigé par C.B. De Mille « Le

mari de l’Indienne » date de 1914. Jusqu’en

1920, les arguments sont simples et cette production avec des

bandes courtes est peu connue. Les années 20 verront

apparaître des films plus longs, la technique de la photographie

s’étant nettement améliorée.

À partir de cette époque, la majesté des

paysages, les situations épiques, « La caravane

vers l’Ouest » de James Cruze, de 1923, se

développent. Il y aura dans ce film 3000 figurants dont

1000 Indiens. Puis viendra « Le cheval de fer »

de Ford en 1924 qui est, ni plus ni moins, l’histoire

de l’Union Pacific Railroad. Dès le début

du parlant « La piste des géants »

de Raoul Walsh, de 1930, raconte l’ouverture de la piste

de l’Oregon. Pour l’anecdote, ce film sera tourné

en 70 mm, par une équipe de 14 opérateurs, avec

un John Wayne totalement inconnu du public et n’aura aucun

succès. Le western de l’époque ne rassemblait

guère de spectateurs dans les salles. Des films comme

« Billy the Kid » de King Vidor, de 1930,

ainsi que « The Squaw Man » de C.B. De

Mille, de 1931, méritent pourtant encore d’être

vus. Déjà, les séries B marchaient plutôt

bien avec des héros comme Gene Autry ou Roy Rogers dans

des rôles de cow-boys chantants. John Wayne s’y

plia sans plus de conviction. D’autres westerns musicaux

(Horse opéras) seront interprétés par des

noirs comme dans « Harlem on the prairie »

de Sam Newfield de 1938. Dans l’intervalle, le western

de qualité renaîtra avec « La légion

des damnés » de Vidor, en 1936, et à

partir de 1939, les thèmes traités se multiplieront

comme dans « Pacific express » de De Mille

et en 1941 et dans « La charge fantastique »

de Walsh.

Le passage à la couleur vers les années 40 donnera

du corps aux westerns. La montée des périls en

Europe ne sera pas étrangère à certains

thèmes moralisateurs comme en 1946 « La poursuite

infernale » avec Henry Fonda dans le rôle de

Wyatt Earp. Dès 1948, la cavalerie américaine

reviendra souvent comme un message d’ordre et de sécurité :

« Le massacre de fort Apache » en 1948,

« La charge héroïque » en

1949, « Rio grande » en 1950. C’est

à cette époque que se formeront des communautés

d’équipe autour de John Ford avec son ami John

Wayne et d’autres comme Ward Bond, Jack Pennick et Ben

Johnson. C’est à cette époque, en 1948,

que Ford réalise « Le fils du désert »

et avec l’introduction du technicolor, ses archétypes

de personnages s’en trouvent renforcés. Pour la

petite histoire, il ne fit jamais l’unanimité ;

les plus modérés le trouvaient de parti pris et

les autres… fasciste, contrairement à Vidor qui

fit aussi des chefs d’œuvres comme « Duel

au soleil » en 1947. Henry King et King Vidor introduisirent

dans le western la dimension lyrique et dramatique. On peut

y ajouter Hathaway avec « L’attaque de la malle-poste »

en 1951. Des personnages plus près de la réalité

apparaissent : des déracinés, des errants,

des individualistes, des radicaux voire des anarchistes ! Comme

chez Hawks. Le mauvais sauvage sera considéré

sous un nouvel angle avec sa culture et sa dignité propre.

Viendront aussi des candidats à la psychanalyse comme

dans « La vallée de la peur » de

Walsh, en 1947. Le western est influencé par le film

noir.

Le meilleur est pour maintenant : « La porte

du diable » d’Anthony Mann de 1950, « La

flèche brisée » de Daves, et ces deux

merveilles de 1970 : « Little Big Man »

d’Arthur Penn et « Soldat bleu »

de Ralph Nelson. Mais le western pro-indiens a toujours existé

: « Hondo, l’homme du désert »

de John Farrow en 1953, « Bronco Apache »

d’Aldrich en 1954, « Taza fils de Cochise »

de Douglas Sirk, « Les rôdeurs de la plaine »

de Siegel en 1960 et « Willy Boy » d’Abraham

Polonsky en 1969. Le bon blanc et le mauvais indien, devenus

caricaturaux, on verra même des idylles entre les deux

ethnies dans « La captive aux yeux clairs »

de Howard Hawks en 1952 ou « La rivière de

nos amours » d’André de Toth en 1955.

L’interrogation explicite du racisme dans le western est

un phénomène qui date de la fin des années

40.

Mais le western pouvait être aussi un prétexte

pour expliquer la dramaturgie de certaines scènes comme

dans « Le train sifflera trois fois »

de Zinnemann de 1952 ou « L’homme des vallées

perdues » de Gorge Stevens de 1953 ou également

« La dernière chasse » de Richard

Brook de 1956. Pour moi, les meilleures études de personnages

sont dans « Le dernier train de Gun Hill »

de John Sturges de 1959 ou encore dans « L’homme

aux colts d’or » d’Edward Dmytryk et

si les metteurs en scènes se sont si souvent servis du

western, c’est sûrement à cause de sa popularité

qui leur apportait une bonne audience. Certains films furent

à la fois humanistes et d’une grande qualité

esthétique : « La colline des potences »

avec Gary Cooper en 1959 en fait partie ainsi que « Trois

heures dix pour Yuma » en 1957 de Delmer Daves.

De grandes actrices prêteront leur nom au western :

Joan Crawford dans « Johnny Guitar »,

Marilyn Monroe dans « La rivière sans retour »,

Marlène Dietrich dans « L’ange des maudits ».

La période de 1950 à 1965 sera d’une étonnante

richesse. Pour n’en citer que quelques-uns : « La

chevauchée des bannis » d’André

de Toth, en 1959, Samuel Fuller avec « Le jugement

des flèches » de 1957, Henry King avec « Bravados »

en 1958, Raoul Walsh avec « Les implacables »

en 1955, Henry Hathaway avec « Les quatre fils de

Katie Elder » en 1965 et « Les Cheyennes »

de John Ford en 1964. Budd Boetticher dirigera bien souvent

Randolph Scott : « 7 hommes à abattre »,

« Le courrier de l’or », « La

chevauchée de la vengeance »... Il y eut tant

de beaux westerns que je ne résiste pas à récidiver

avec une dernière série ! « La prisonnière

du désert » de 1956 et « L’homme

qui tua Liberty Valance » de 1962 de John Ford, « Nevada

Smith » de 1966 et « Cinq cartes à

abattre » de 1968 d’Henry Hathaway.

Malgré l’abondance de cette production, le cinéma

hollywoodien subira une crise dans les années 60 dont

le western n’échappera pas. Ensuite, le modernisme

s’infiltrera dans le genre. Ce sera une bicyclette dans

« Butch Cassidy et le kid » de Roy Hill

en 1969, une automobile dans « Cable Hogue »

de Peckinpah en 1970 et le western ne sera pas épargné

par les idéologies des grandes puissances et le capitalisme.

Ça transpire dans « John McCabe »

d’Altman en 1971, dans « Les moissons du ciel »

de Malick en 1978, dans « La porte du paradis »

de Cimino en 1980 ou dans « La horde sauvage »

de Sam Peckinpah en 1969. La violence et le sadisme finiront

par envahir le western.

Robert Warshow disait : « Les deux créations

les plus réussies du cinéma américain sont

le gangster et l’homme de l’Ouest ! »

et John Ford : « Quand la légende devient

réalité, il faut imprimer la légende ! »

Une chose est sûre, le western restera une source de symboles

et de mythes, il est indissociable de la naissance d’une

nation : l’Amérique !

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Dans les seconds rôles masculins français des années

30, je commencerais par le plus truculent : Aimos, pseudonyme

de Raymond Caudrilliers, est né à La Fere en 1889.

Le meilleur qualificatif que l’on peut lui donner : dégingandé,

une allure à la André Pousse, l’œil

malin, la gouaille, un titi parisien. Ce fut l’un des

plus populaires seconds rôles de l’âge d’or

du cinéma français. Le parlant lui apporte ses

premiers rôles. Sa célébrité tint

à sa verve et son naturel pour des personnages de copains

à la vie, à la mort. On le verra dans «

Quai des Brumes » de Carné en 1938, « La

Bandera » de Duvivier en 1935 et il sera d’ailleurs

un peu le second rôle attitré de Duvivier. On le

reverra dans « Le Golem » en 1935, « La Belle

Équipe » et « L’homme du jour »

en 1936. Il était très aimé du public.

Il mourra sur les barricades à la libération de

Paris le 22 août 1944. |

|

|

|

| |

|

|

Autre

second rôle, Alcover est presque un personnage de BD avec

son long nez, ses cheveux gominés plaqués sur

le crâne et son regard vif de rapace. Il est né

à Châtellerault en 1893. Il débute à

l’Odéon après un premier prix de conservatoire,

puis à la Comédie-Française, avant de se

consacrer au cinéma. Une présence puissante dans

des films d’avant-garde, « Champi-Tortu »

de Jacques de Baroncelli en 1921 et « Feu Mathias Pascal »

de Marcel l’Herbier en 1925 l’avait fait connaître

du temps du muet. Il eut cependant un grand premier rôle

(l'affiche originale mentionne uniquement son nom sur l'affiche

avec celui du réalisateur) dans « l'Argent »

de Marcel l'Herbier en 1928 et d'autres rôles importants

dans des films quasiment invisibles de nos jours. Au début

du parlant, on ne le retrouve que dans des rôles de comparse

pour des vaudevilles, des policiers, et pire... des drames patriotiques.

Il ne faut que se souvenir de deux apparitions remarquables

dans « Un carnet de bal » de Duvivier en 1937 et

« Drôle de Drame » de Carné en 1937.

Il mourut en 1957. |

|

|

|

| |

|

|

André

Jaubert, né en 1907, pseudonyme Andrex n’aurait

pas pu exister au cinéma sans l’amitié de

Fernandel grâce à qui il fit une carrière

honnête. Après avoir été chanteur

à l’Alcazar de Marseille puis au Concert Mayol

à Paris, il obtiendra son premier rôle au cinéma

dans « Angèle » de Pagnol en 1934 puis dans

« Un carnet de bal » de Duvivier en 1937. Ce sera

ensuite « Hôtel du Nord » de Carné

en 1938 et « Fric-frac » de Lehman en 1939. Sa bonne

tête lui fera endosser le masque de personnages méridionaux

dans « Honoré de Marseille » de Maurice Regamey

en 1956 et dans « Sous le soleil de Provence » de

Soldati en 1956... il s’éteindra à Paris

en 1989. |

|

|

|

| |

|

|

Quant

à Charpin, né en 1887, il sera très vite

connu grâce à Pagnol. Charpin, c’est Pagnol

et Pagnol, c’est Charpin ! Grâce à son sens

inné de la réplique, il jouera dans « César

» en 1936, dans « La Femme du Boulanger »

en 1938 et dans « La Fille du Puisatier » en 1940.

Lorsque l’on prononce le nom de Charpin, on entend déjà

chanter les cigales. Mais il ne sera pas limité aux rôles

méridionaux comme en attestent « Pépé

le Moko » et « La belle équipe » de

Duvivier en 1936. Grande verve, grande assurance, Charpin avait

tout pour faire un premier rôle. Il était, j’ai

le regret de le dire pour ses détracteurs, aussi bon

que Raimu. Charpin est mort en 1944.

|

|

|

|

| |

|

|

Celui

qui aurait pu jouer du Molière, c’est Saturnin

Fabre tant sa diction était incroyable. Né en

1883, on pourrait dire de cet homme qu’il était

habillé d’une folie grandiose ; il donnait à

ses rôles un relief extraordinaire, un caractère

d’ambiguïté, tour à tour comique ou

inquiétant. Il en eut de très beaux dans «

Pépé le Moko » de Duvivier et dans «

Messieurs les ronds de cuir » d’Yves Mirande en

1936, puis dans « Désiré » de Sacha

Guitry en 1937. Également dans « La Nuit Fantastique

» de Marcel L’Herbier en 1942, « Marie-Martine

» d’Albert Valentin en 1943, « Les Portes

de la Nuit » de Carné en 1946 et « La Fête

à Henriette » de Duvivier en 1952. Il mourut en

1961. |

|

|

|

| |

|

|

Sûrement

moins connu, Alerme, né à Dieppe en 1877 était

l’homme tout en rondeur du cinéma français.

Tous les chemins semblent mener à Rome car ce sera après

avoir renoncé à la médecine et à

la sculpture qu’il débuta à l’écran

dans les années 20. Il fut aussi un acteur de scènes

de boulevard. Il faut résumer sa carrière car

il ne fit pas moins de 70 films. Les plus connus restent «

La kermesse héroïque » de Feyder en 1935,

« L’homme du jour » de Duvivier en 1936, «

Paradis perdu » d’Abel Gance en 1940, « Le

jour se lève » de Carné en 1939. Il mourut

en 1960. |

|

|

|

| |

|

|

Gabriel Gabrio, un personnage oublié de tous qui fit

une remarquable apparition dans « Les Misérables,

l’évasion de Jean Valjean » d’Henri

Fescourt en 1925. Il est né à Reims en 1888 et

sera une grande vedette des années 20. Il s’adaptera

très vite au parlant dès 1935 et fera une remarquable

apparition dans « Regain » de Pagnol en 1932 et

dans « Pépé le Moko » de Duvivier

en 1936. Puis, d’un seul coup, il sera condamné

aux seconds rôles. Le destin lui avait définitivement

joué un mauvais tour. Il mourut en 1946.

|

|

|

|

| |

|

|

Celui dont le regard pétillant ne trompe personne, Marcel

Peres (pseudonyme de Marcel Farenc) est né à Castelsarrasin

en 1898 et fait rare, il débute sur les planches dans

des spectacles forains de son beau-père. En 1924, il

montera à Paris pour y faire de la figuration dans des

films muets. On le connaîtra grâce à ses

parrains de cinéma : Jean Gabin et Roger Blin. Le premier

le fera engager dans « Variétés »

de Nicolas Farkas en 1935 et le second dans « Mollenard

» de Robert Siodmak en 1938. Il deviendra le personnage

le plus bourru du cinéma français. Il n’arrêtera

plus de tourner : « La Charette fantôme »

de Duvivier en 1939, « Goupi mains-rouges » de Becker

en 1943, « Les enfants du paradis » de Carné

en 1944 et « Un drôle de paroissien » de Mocky

en 1963.Pour l’anecdote, son dernier film « Le fantôme

de la liberté » de Buñuel sortira un mois

après sa mort le 28 juin 1974.

|

|

|

|

| |

|

|

On

peut également citer un ami de Picasso et de Modigliani,

Gaston Modot, né à Paris en 1887 ; il fut lui-même

peintre avant de passer au 7e art en 1910. Il fit une carrière

prestigieuse, cinquante années de travail pour le cinéma.

Il incarnera avec la même désinvolture les traîtres,

les figures patibulaires, les comiques et les héros de

drames. Il sera admirable dans « L’Opéra

de Quat’sous » de Georg Wilhelm Pabst en 1931, «

La grande illusion » et « La règle du jeu

» de Renoir en 1937 et 1939, « Les Enfants du Paradis

» de Carné en 1944, « Rendez-vous de juillet

» de Becker en 1949 et dans les trois films phares de

sa carrière : « La Bandera » en 1935, «

Pépé le Moko » en 1936, « La fin du

jour » en 1939. En plus de la peinture et du métier

d’acteur, il écrira aussi des scénarios.

Il mourut en 1970. |

|

|

|

| |

|

|

Évidemment,

on ne peut pas oublier Pierre Renoir, le fils aîné

du peintre. Il est né à Paris en 1885 et débutera

au théâtre avec Valentine Tessier qui fut sa compagne

dans la vie pendant quelques années. Il jouera beaucoup

dans les années 30, toujours dans la troupe de Louis

Jouvet, il deviendra même une véritable tête

d’affiche dans des emplois comparables à ceux de

Raimu ou Harry Baur. Ses meilleurs films restent « La

Bandera » de Julien Duvivier en 1935, « La Marseillaise

» en 1938 de son frère Jean Renoir, « La

Maison du Maltais » de Pierre Chenal en 1938, «

Dernier Atout » de Becker en 1942, « Le Loup des

Malveneur » de Radot et « Les Enfants du Paradis

» de Carné en 1944. Il mourut en 1952. |

|

|

|

| |

|

|

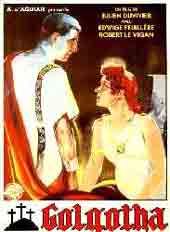

J’ai

gardé pour la fin le destin étrange d’un

homme aux yeux de condor des Andes qui est mort à Buenos-Aires

en 1972 : Robert le Vigan (pseudonyme de Robert Coquillaud)

né à Paris en 1900. Il sortira du conservatoire

en 1918, fera un début de prestigieuse carrière

au théâtre puis se sera le cinéma avec «

Les cinq gentlemen maudits » de Duvivier en 1931 qui fera

de nouveau appel à lui en 1933 pour être le fou

dans « Le petit roi ». Jean Renoir lui confiera

le rôle du marchand d’étoffe dans «

Madame Bovary » en 1934 et il portera comme des stigmates

une prodigieuse silhouette de prophète halluciné

en incarnant le Christ dans « Golgotha » de Duvivier

en 1935. Toujours avec le même « La Bandera »

en 1935 puis suivront « Regain » de Pagnol en 1937,

« Quai des Brumes » de Carné en 1938, «

Goupi mains-rouges » de Becker en 1943. Viendra ensuite

la période trouble qui précipitera sa vie et sa

carrière dans le néant : 1944, il fuit à

Sigmaringer avec son ami Louis-Ferdinand Céline qui l’avait

entraîné dans la collaboration. Arrêté,

il sera condamné à 10 ans de réclusion

de travaux forcés et à l’indignité

nationale à vie. Mis en liberté conditionnelle,

il gagnera l’Espagne puis l’Argentine où

il tournera encore quelques petits films insignifiants. Malraux

aurait pu dire : « la guerre est un effrayant révélateur

de la condition humaine » (dixit la voix royale)... |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Suzanne

Flon 1918-2005 |

|

|

|

| |

|

|

On

nous assomme avec les superstars, des vedettes qui descendent

l’escalier, à Cannes, avec des tonnes de tissu

accrochés aux hanches, mais s’il en est une qui

m’a toujours fait grande impression par sa douceur,

sa pudeur, sa voix aux intonations basses mais toujours audible,

son charme décalé dans une époque où

certaines en font trop, les plongeant dans la caricature façon

Daumier, c’est Suzanne Flon !

Elle est née au Kremlin-Bicêtre en 1923. Après

une représentation d’Andromaque, elle déclare

à ses parents qu’elle sera comédienne

mais il n’en est pas question, le métier présente

bien trop de compromissions. Qu’à cela ne tienne,

elle fait des études d’anglais en attendant son

heure. Elle trouve un emploi d’interprète au

Printemps, rencontre Edith Piaf et devient sa secrétaire.

Une façon comme une autre d’aborder le monde

du spectacle. En 1947, Raymond Rouleau la remarque. Elle débute

au théâtre sous le pseudonyme d’Anne Lancel.

Elle se fait connaître dans « Le Mal court »

d’Audiberti et elle ne quittera plus le métier

de la scène qui l’accaparera, ne lui laissant

que peu de temps pour le cinéma, avec un regret toutefois,

celui de n’avoir jamais joué Racine et Marivaux.

Elle a pourtant abordé les plus grands, de Goldoni

à Pirandello en passant par Musset, Tchekhov et bien

d’autres.

Elle débute cependant au cinéma dans «

Capitaine Blomet » d’Andrée Feix en 1947.

Ensuite, Huston l’engagera pour « Moulin Rouge

» en 1953 et, tenez-vous bien, Orson Welles pour «

Monsieur Arkadin » en 1955. Lorsque l’on songe

à l’intransigeance d’un Welles, on sait

qu’elle fera son chemin. En 1960, Claude Autant-Lara

lui donne l’un de ses plus beaux rôles, la mère

d’un objecteur de conscience dans « Tu ne tueras

point ». Un rôle d’une puissance incontestable.

Puis ce sera, pour n’en citer que quelques uns : en

1962 « Un singe en hiver » de Henri Verneuil,

et « Le Procès » d’Orson Welles,

puis en 1964 « Le Train » de John Frankenheimer,

en 1967 « Tante Zita » de Robert Enrico et «

Le Franciscain de Bourges » de Claude Autant-Lara, en

1969 « Jeff » de Jean Hermann et « Sous

le signe du taureau » de Gilles Grangier. La liste est

considérable, presque toujours dans des seconds rôles,

ce qui fait que le public ne la portera jamais aux nues. Malgré

tout, elle tournera avec beaucoup de régularité

pour de grands cinéastes. En 1971, « Térésa

» de Gérard Vergez puis « Monsieur Klein

» de Joseph Losey en 1976. Mais sa vérité,

c’est le théâtre !

Au cours des années 80, on la revoit avec beaucoup

de plaisir interpréter des rôles modestes mais

remarqués. Dans « L’été Meurtrier

» de Jean Becker en 1983 puis « En toute Innocence

» de Alain Jessua en 1988. Un autre superbe film «

La Vouivre » de George Wilson en 1989 et « Gaspard

et Robinson » de Tony Gatlif en 1990.

Ses derniers films seront : en 2002, « La fleur du mal

» de Chabrol et « Effroyables jardins »

de Jean Becker, en 2003 « La demoiselle d’honneur

» de Chabrol, en 2004 « Joyeux Noël »

de Christian Carion et en 2005 « Fauteuils d’orchestre

» de Danièle Thompson. Elle n’a jamais

cessé de tourner.

Suzanne Flon promène un souffle de vie au-dessus de

nos têtes, une douce brise marine qui ne peut venir

que de l’océan ; elle est une des fées

de Neptune dans un monde qui s’attarde trop souvent

sur le superficiel. À force de ne plus savoir regarder,

sentir, toucher, on devient infirme du cœur sans s’en

rendre compte. Celui de Suzanne Flon était très

beau. Il avait un goût de miel et d’eau saline.

Je suis très heureux de m’être offert,

en ce jour, le luxe de ne pas l’avoir oubliée.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

suite…

|

|

|

|

|